D-01.脳硬膜動静脈瘻の塞栓術

硬膜動静脈瘻とはどんな病気か?

脳を包む膜(硬膜)に、動脈と静脈が短絡する(直接つながる)異常血管ができて、脳や眼球の循環障害により多彩な症状をひき起こす病気です。

中年以降の方に多く、静脈血栓症、外傷、手術などの後に発症する人もいますが多くは原因不明です。通常血液は「心臓→動脈→毛細血管→静脈→心臓」を循環し、動脈の勢いのある血液は毛細血管で流れが遅くなり、静脈ではゆっくり流れます。瘻(ろう)とは医学では「穴、異常なつながり」という意味で、動静脈瘻とは毛細血管を欠く異常な血管の穴、つながりです。動静脈瘻では動脈の勢いのよい血液が直接静脈に流れ込みます。そのため静脈の圧力が高くなります。静脈は下水道のような役割があるので、それがあふれているため血液の流出がうまくいかず循環障害を生じたり、拡張した静脈が破綻し、脳出血やくも膜下出血を起こすこともあります。

耳鳴り、眼症状(疼痛、充血、眼球突出、ものが2重に見える、眼圧上昇、視力視野障害)、てんかん発作、もの忘れ、脳出血やくも膜下出血による麻痺・ことばの障害、意識障害など多彩な症状がありますが、全く無症状で偶然発見されることもあります。

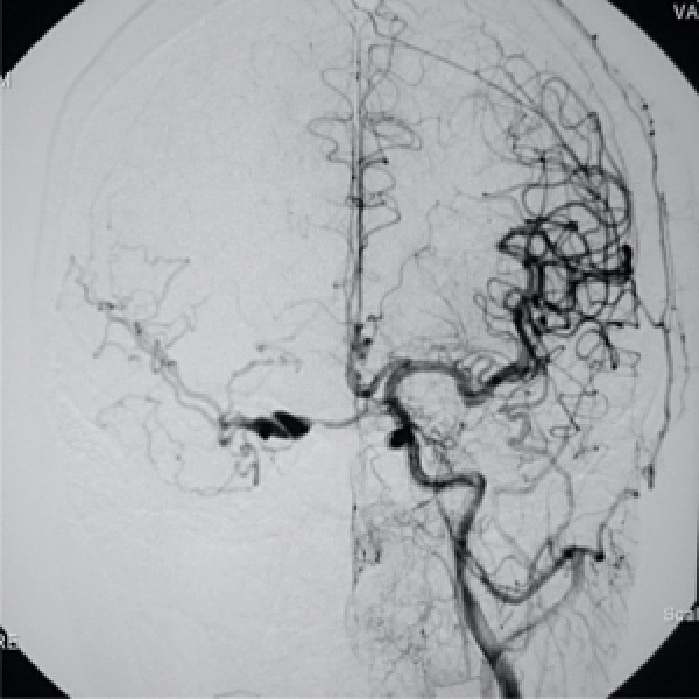

症状が多彩で比較的稀な疾患であるため、正確な診断までに時間を要してしまうことがあります。この疾患が疑われれば、脳血管造影による正確な診断が必要です。脳や眼球の循環障害が認められる場合、適切な治療を受けないと症状の出現、悪化、再発の可能性が高いことがわかっています。

どのような人に治療を勧めるか?

- 脳出血やくも膜下出血がある

- 耳鳴り以外の症状がある

- 耐えがたい耳鳴り

- 血管造影検査で、脳、脊髄、眼球の循環障害や静脈の逆流がある

硬膜動静脈瘻の治療法は?

- 塞栓術(血管内治療)

カテーテルで血管の中から異常血管を閉塞します。効果が高く、第一選択治療です。 - 流出静脈の外科的離断

塞栓術が困難または危険性が高い場合に行います。 - 放射線治療

効果が出るまで1年程度かかるのであまり行われませんが、他の治療が無効な場合考慮します。

塞栓術の方法

治療は全身麻酔下に血管造影装置のある特別な手術室で行われます。

足の付け根の血管からカテーテルを血管内に挿入し、レントゲンと造影剤を使って透視しながら動脈または静脈をとおして病変近くまで進めます。カテーテルからコイルや液体塞栓物質を注入し、異常血管を閉塞します。治療後はカテーテルを抜去し、穿刺部を止血して、麻酔をさまして専用病棟へ帰室します。

翌日からは歩行可能となり、数日後には退院できるので、塞栓術のみであれば1週間程度の入院となります。退院後は直ちに通常の生活に戻れますが、運動は外来受診後から再開してください。1回の治療は通常3時間から5時間程度で、数回の治療が必要になることもあります。

塞栓物質について

- コイル

主に静脈からの塞栓術に用います。 - オニキス(液体)

主に動脈からの塞栓術に用いますが、病気の部位によっては使用できないことがあります。 - NBCA(液体)

すべての部位で使用できますが、日本では塞栓物質としての認可がありません(外科用接着剤、胃静脈瘤用塞栓剤として認可済み)。

海外では塞栓物質として認可されており、日本でも20年以上前より使用されています。オニキスが使用できない場合、ご本人とご家族に同意がいただければ使用します。

塞栓術の危険性

- 正常血管の閉塞による脳梗塞、視力障害、神経麻痺

異常血管の閉塞では脳梗塞は生じませんが、塞栓物質や正常血管に迷入すると脳梗塞や神経マヒを起こします。

特に特定の部位の塞栓術では、顔面神経マヒ、視力視野の障害、飲み込みの障害の可能性があります。

またカテーテル周囲に血栓ができてそれが正常血管に迷入すると脳梗塞を起こします。(2%程度) - カテーテル操作や血流の変更による脳出血、くも膜下出血

塞栓術では、カテーテル、それを誘導するガイドワイヤーなどの治療機器を脳の血管に誘導します。

治療機器は脳の血管に安全に誘導できるように細く柔軟にできていますが、血管には予測できない個人差や疾患による脆弱性があることがあります。また塞栓術後に血流が変わることにより、動静脈奇形から出血を起こすこともあります。(2%程度) - カテーテル操作に伴う血管解離

カテーテル操作に関連し、頭頚部の血管の内側に亀裂が入り、血管の狭窄や閉塞が起こることがあります。その修復のためにステントという金属製の筒を留置することがあります。(きわめて稀) - カテーテルの抜去困難や離断による体内への遺残

体内留置機器以外のものは治療終了時に回収しますが、稀に離断等により体内に遺残することがあります。(きわめて稀) - レントゲン(放射線)による障害

治療時間が通常より長くなると、放射線により一時的な脱毛や皮膚障害がおきることがあります。また白内障や発がんの可能性も報告されています。放射線被ばくが多かった場合には、外来で経過を診ます。 - 穿刺部の内出血や感染

太いカテーテルを使用し、血液を固まらなくする薬剤を使用するため、穿刺部の止血は検査の時より困難です。そのため特殊な機器を使用し止血をしますが、稀に内出血や感染を起こすことがあります。その場合は輸血をしたり、外科的に修復することがあります。(外科処置が必要なものは稀) - 薬剤・造影剤・塞栓物質・カテーテル素材によるアレルギー・肝機能・腎機能の低下

急性腎不全では透析が必要になることがあります。またカテーテル素材に対する遅発性アレルギー反応が報告されています。(透析の導入は、慢性腎不全がなければきわめて稀) - 使用機器の離断による遺残

体内留置機器以外のものは治療終了時に回収しますが、稀に離断等により体内に遺残することがあります。(きわめて稀) - 大動脈のプラークの破綻によるコレステロール塞栓症および血管閉塞

動脈硬化がきわめて強く大動脈に大きなプラークがある場合、そこからコレステロールが腎臓・腸管・下肢に飛散し、虚血性合併症を起こすことがあります。(きわめて稀) - その他予期せぬ合併症

これらにより入院期間が延長する可能性が5%程度にあります。また、意識障害、運動障害、ことばや記憶の障害、視力視野障害、顔面麻痺、舌の麻痺、嚥下(のみこみ)障害などの後遺症を生じる可能性が2~3%、死亡する可能性も1%程度あります。

筑波大学附属病院脳卒中科での

硬膜動静脈瘻に対する治療について

硬膜動静脈瘻は稀な疾患であり、血管内治療が最も効果的な治療法です。筑波大学には、日本脳神経血管内治療学会の認定する専門医が4名、指導医が4名と県内で最も多く在籍し(2020年5月現在)、同学会の研修施設に認定されています。これまでの多くの治療経験と最新設備を用いて最適な治療を提供します。

| 硬膜動静脈瘻塞栓術 | |

|---|---|

| 2019年 | 16 |

(文責:筑波大学附属病院脳卒中科 松丸 祐司)